移动源污染悄然成为环境污染的“黑榜”之首,人们的出行方式正在威胁蓝天。随着交通工具的增加和排放物的累积,“隐形杀手”——汽车尾气等污染物正逐渐侵蚀我们的生态环境和生活质量。“绿色交通”、“低碳生活”,已成为公众关注的焦点话题之一;人们需要反思并改变自身的生活方式以保护我们共同的家园和环境资源不受破坏!

移动源已成污染物排放首要来源

一、移动源的崛起:从配角到主角的转变

在过去,工业排放和燃煤污染一直是大气污染的主因,但随着环保法规的严格实施,工业污染得到有效控制,移动源(包括机动车、船舶、飞机等)的污染物排放却悄然攀升,成为新的“污染冠军”。

二、数据说话:移动源污染的惊人数字

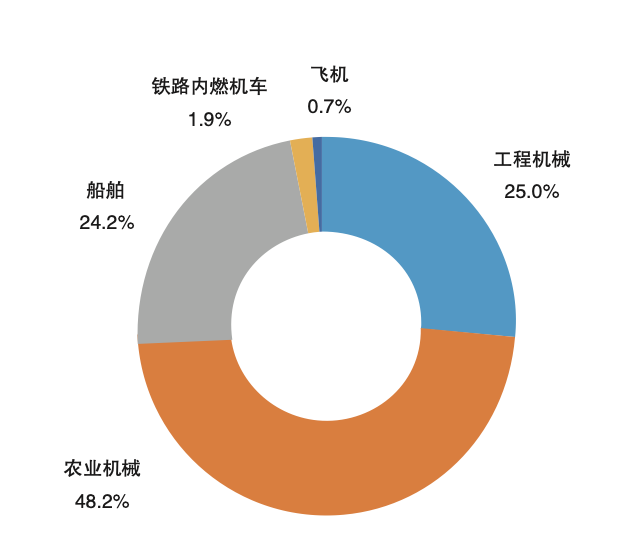

根据生态环境部最新统计,2022年移动源对PM2.5的贡献率已超过30%,氮氧化物的排放占比更是高达60%以上,这些数据表明,移动源已成为污染物排放的首要来源。

三、机动车:城市污染的“罪魁祸首”

在全国范围内,机动车保有量已达3.95亿辆,尤其在北上广等一线城市,机动车尾气排放对空气质量的影响尤为显著,一辆普通燃油车的尾气排放量相当于10台家用空调的污染物排放。

四、重型柴油车:隐藏在道路上的“污染怪兽”

重型柴油车虽然仅占机动车总量的3%,但其污染物排放量却占总量的50%以上,这类车辆在城市物流和长途运输中不可或缺,但其高排放问题亟待解决。

五、船舶和飞机:被忽视的移动污染源

水上和空中交通工具的污染问题往往被忽视,据统计,一艘大型船舶的污染物排放量相当于数千辆汽车,而一架飞机的碳排放量更是高达其承载乘客的100倍。

六、政策与法规:环保路上的“指挥棒”

《大气污染防治行动计划》和《机动车排放标准》等法规相继出台,推动了移动源污染的治理,法规的落实和执行仍面临诸多挑战。

七、新能源汽车:未来出行的希望

新能源汽车的推广被视为解决移动源污染的重要途径,截至2023年,中国新能源汽车保有量已突破1500万辆,但其普及率仍需进一步提升。

八、充电桩建设:新能源普及的“拦路虎”

尽管新能源汽车发展迅速,但充电桩的覆盖率仍然不足,数据显示,全国充电桩与新能源汽车的比例仅为一、三、远低于发达国家水平。

九、智能交通:技术赋能污染治理

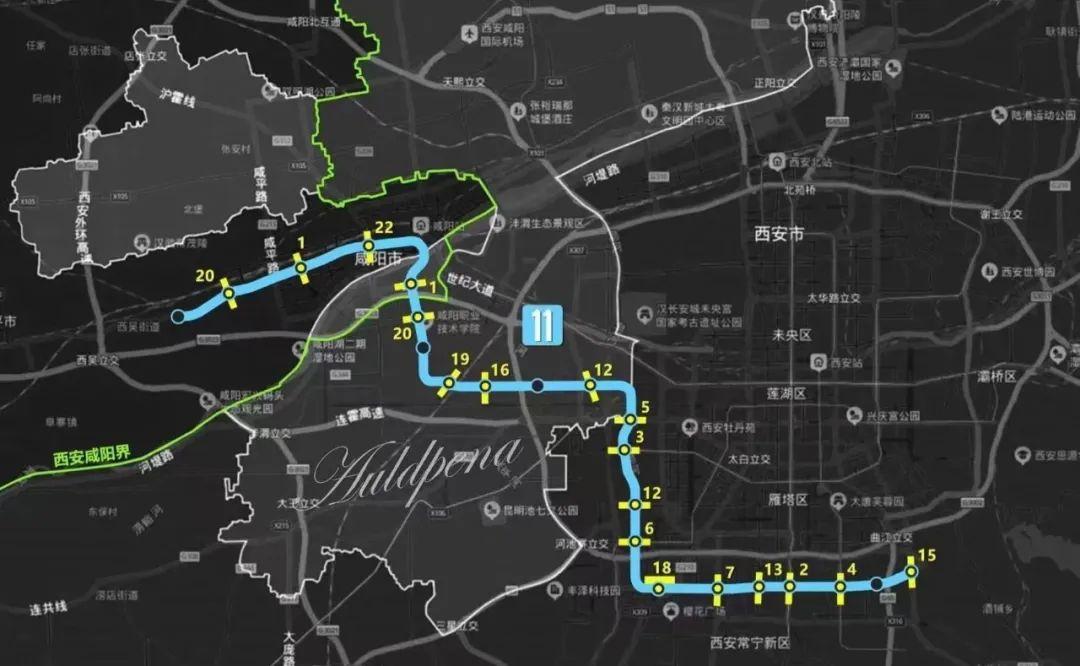

通过大数据和人工智能技术,智能交通系统可以优化车辆行驶路线,减少拥堵和尾气排放,杭州的“城市大脑”项目已成功将交通拥堵指数降低15%。

十、共享出行:绿色出行的新选择

共享单车和共享汽车的兴起,为城市居民提供了更环保的出行方式,据统计,每辆共享单车每年可减少约200公斤的碳排放。

十一、公众意识:环保行动的关键

环保不仅需要政策和技术的支持,更需要公众的积极参与,减少私家车使用、选择公共交通或骑行等行为,都能为改善空气质量贡献力量。

十二、国际合作:全球治理的必要性

移动源污染是一个全球性问题,需要各国携手合作。《巴黎协定》为全球碳排放制定了明确目标,但各国在落实上仍需努力。

十三、碳交易市场:经济手段的探索

中国碳交易市场已于2021年启动,通过市场机制控制碳排放,移动源可能被纳入交易体系,这将进一步推动污染治理。

十四、技术创新:污染治理的未来

氢能源、电动车电池回收等新技术的研发,为移动源污染治理提供了新的可能性,氢燃料电池车的零排放特性,使其成为未来交通的重要方向。

十五、城市规划:从根源上减少污染

合理的城市规划可以减少居民对机动车的依赖,建设步行友好的街区、优化公共交通网络等,都能有效降低移动源污染。

十六、企业责任:绿色发展的新使命

作为移动源的生产者,汽车企业应承担更多环保责任,研发低排放车辆、优化生产工艺等,都是企业实现绿色发展的途径。

十七、未来展望:让蓝天不再奢侈

随着技术进步和环保意识的提升,移动源污染的治理前景充满希望,这需要政府、企业和公众共同努力,让蓝天成为生活的常态,而不是奢侈品。

移动源污染的治理是一场持久战,也是一场需要全社会参与的战役,从技术创新到政策支持,从个人行动到国际合作,每一份努力都在为我们共同的蓝天添砖加瓦,让我们携手行动,让未来的天空更加蔚蓝!

转载请注明来自成都龙辰网络科技有限公司,本文标题:《惊呆了!移动源悄然登顶污染‘黑榜’,你的出行方式正在毁灭蓝天?》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号